第二章 一般人の宇宙旅行ができる時代を迎えて

脳内コペルニクス的転回

「立花隆の最終講義」(文春新書)の序章に記載されていた文章からの抜粋です。立花隆の言わんとするところは何でしょうか。この本は、東京大学の学生を対象に講演した内容をもとに書かれた本のようです。人間一人一人を座標点で表現した場合、デカルト座標系で表現されるべきか、極座標系で表現されるべきかを問題にしているようです。

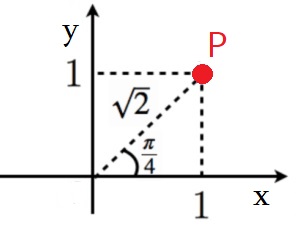

例えば、2次元のグラフで、デカルト座標系で(1,1)の点を表す位置をPとすると、極座標系で表すと、(\(\sqrt{2}\),\(\dfrac{\pi }{4}\))と表せます。デカルト座標系で(1,1)という点の、xとyの値は、共に1です。この点が私でありあなたでもある、つまり一人の人間ということです。つまり、こういうことです。(角度は弧度法で表示)

デカルト座標系・(1,1)= 極座標系・(\(\sqrt{2}\),\(\dfrac{\pi }{4}\))となります。

極座標系で表した、(\(\sqrt{2}\),\(\dfrac{\pi }{4}\))は、原点からの長さが(\(\sqrt{2}\))で、x軸との成す角度が、(\(\dfrac{\pi }{4}\))という意味です。

y軸の要素は点の表示要素にはまったく入っていません。デカルト座標系では、x軸とy軸の要素で自分という点(1,1)が構成されています。

立花氏は、デカルト座標系の要素で自己を表現することを推奨しています。私という一人の人間がx軸とy軸の要素で構成されることで様々な利点があると言っています。それに対して、自分という人間を極座標系で表すと、自分自身の(原点からの距離)数値とx軸との成す角度で自己を表現されます。この性質は、生まれながらの性質とされています。x軸に関する要素も直接ではなく「なす角度」という、間接的な要素です。立花氏は、生まれながらの自己の構成要素である極座標系からデカルト座標系に代えた方が良いと言っています。以下の文章は、本文から一部を抜粋・編集させていただきました。

最初に一つだけ言っておきたい大事なことがあります。それは、君たちの頭の中から、天動説を一掃せよということです。極座標中心思考からデカルト座標中心思考に切り替えよ、ということです。

まず、それが何を意味するかを説明しておきます。第一に指摘しておかなければならない重要な事実は、君たちの頭の中にある生得的な座標系が極座標になっているということです。極座標とは、球を輪切りにして半分にして立体図面に所番地を入れたようなものと考えればいいでしょう。要するに、世界の中心に自分を置き、何でもかんでも自分中心主義的に世界を眺める構図ということです。これは君たちの頭が特別にお粗末に出来ているからというわけではなく、すべての生物の頭はそのようにできているのです。すべての生物にとって他者と出会ったとき、とっさにしなければならない最重要な判断は、「fight or flight」(戦うか、逃げるか)です。人間だけでなく、生物の脳はみな極座標空間の簡易計算で、答えをパッと出し、パッと反射的に反応するわけです。動物の本能的な行動はすべてこれ、つまり即断即決の反射行動であって、じっくり考える熟慮行動的要素は全くありません。

人類史という視点から見ると、人間は、極座標空間的思考に長じることによって短期的利益を極大化させることができましたが、長期的利益を得るという観点から、しばしば失敗を重ねてきました。そこで人間は動物本能的な「即断即決型行動」の限界を悟り、そういう世界を脱して、じっくりものを考える方向に脳の動作パターンを変更していったのです。そうすることによって、より多くの長期的利益が獲得できるということがわかったので、人類は生後の学習能力と記憶能力を駆使することによって、脳の動作パターンを全面的にそちらの方向に切り替えることで新しい文化を生んできました。その結果、下等生物のすべてを圧倒するような高度な文明世界を築いたわけです。これが人類史の簡単な要約といえるでしょう。その変革の中心原理としたのが、極座標空間への固着から人間の脳を解き放ち、世界をより客観的に把握できるような座標系に脳を誘導することでした。

新しい座標系とは、デカルト座標です。デカルト座標は、中学以来学習させられてきたx軸とy軸の直交座標軸上に作られた座標平面のことです。デカルト平面の上に展開される解析幾何学の考え方を中学数学の言葉でいえば「方程式はグラフで解くことができる」ということです。それこそが、デカルトが人類に与えた最大の贈り物と言えるでしょう。通常、人が出会う数学上の問題は、ほとんどすべて、デカルト平面上の一次ないし二次の代数問題として解くことができます。ただし、ここで大事なことは、デカルト座標が人類を本能的な極座標思考様式から解き放ったという事実と、その意味を知ることにあります。

人類はこれによって、自分と自然環境、自分と社会環境を冷静に分析し、すべてを客観視した上で自分の行動を決定していくという新しい原理の上に社会を築き直すことができたのです。その結果として、人類は科学的文明社会を持つことができるようになったということです。デカルトの解析幾何学が与えたもう一つの利点は、人間を反射行動の塊にしてものを考えさせない「即断即決主義」から解放し、物事を分析することにじっくり考えさせる「熟考行動型」の動物に変えたことです。前提と結論の間に必ずアナライズの一項を加えるのが解析幾何であり、解析幾何学的思考様式の要点なのです。前提と結論の間を反射弓の神経回路が直線的に結んでしまう動物本能型思考様式(短絡思考といってもいい)とそこは根本的に違うところです。 天文学の世界では、地球中心主義の天動説が極座標的な世界観そのものであり、地動説の世界がデカルト座標の世界ということです。人類史において、理論と観測の両面から、天動説は捨てざるを得ませんでした。地動説を受け入れたところから人類史の新しい時代、近代が始まったわけです。それと同じように各個人史においても、どこかで、天動説から地動説への転換をしないと、頭が近代化しないというか、大人の頭になりません。

一般人による宇宙旅行ができる時代を迎えて

一般の民間人が、宇宙空間において地球が球体であるということを、人工衛星からのカメラ画像を使ったりしての間接的ではなく、直に肉眼で目視することで直接的に脳が宇宙での滞在体験できるという時代を迎える直前のこの時、なすべきことは何でしょうか。

日本ではあまり知られてはいませんが、世界には、「世界平面説」を説く人々がいます。世界平面説を説く人々は、肉体によって、つまり、その視覚から直接得られる情報だけから地球を表現すると、地球はドームのような形になり、地球は不動であり太陽や星々は地球を中心に回ります。科学的手段は認めません。そういったものはすべてフェイクを作りだすものとして拒否する人々です。

人間は、イエス・キリストの招きによって科学という手段獲得しました。世界平面説を説く人々は、科学という手段が人間の通常の進化のレベルをはるかに超えて、人間の五感にアドオンされていることを知らない脳の持ち主といえるでしょう。人間が獲得している5感は、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚ですが、本来の機能をはるかに拡大して、また大幅に延長しました。

確かに、普通の肉体の機能では、地球を俯瞰して丸いと認めることはできません。たとえ、飛行機に乗っても丸いとまでは認められないでしょう。地球が丸いことが認められるには、科学という手法を使わなくてはなりません。地球が丸いと思えるのは、科学という手法を獲得した結果、得られたことです。科学を使わない場合、直接球体であることを視ることはできません。

また、人間の視覚には立体視の機能があります。それは、人間の視覚には、見た物体または、風景の奥行きという次元を見つけ出すことができる機能があるのです。見る視点が変わると物体の形状が変わりますが、対象の物体の形状が変化したのではなく、見る視点が変わると、奥行き方向の形状が変化しますが、それは物の形状が変化したのではなく、重なったり、影になって見えなくなったり、遠近法による形状の変化ということの発見です。何が発見したのかといえば、それは、脳の認識機能です。この立体視によらなくては、地球が丸いことを認めないというのであれば、ロケットで宇宙空間に行って肉眼で直接見る以外にないでしょう。 宇宙は、地球上の風景を表舞台とすれば、裏舞台の世界です。裏舞台にはマクロとミクロがあります。ミクロの世界は、客観的に見るだけですが、マクロの世界には、人間が身をもって入って行って実体験、つまり神秘体験をすることができます。昔は神々の世界だったところに人間が直接行けるようになったということです。地球から見れば、宇宙は舞台裏の世界であり、神々の世界でありました。そこへ行くことができるようになってしばらくたちます。費用は掛かりますが、いよいよ一般の人も宇宙に行ける時代になりました。宇宙旅行ビジネスも始められようとしていて、たとえば、スペースX社や、ブルーオリジン社、ヴァージン・ギャラクティック社、スペース・アドベンチャーズ社、ビーナス・エアロスペース社などで計画されています。

宇宙からの帰還(立花隆・中公文庫)

宇宙飛行士は勉強が大変です。天文学、航空工学、航空力学、ロケット推進、コンピュータ、通信工学、数学、地理、高層大気圏物理学、宇宙空間物理学、環境制御、医学、気象学、誘導制御、宇宙航法、地質学、岩石学、鉱物学等々、それぞれの科目を何十時間も学ばされるのです。

さて、宇宙体験に限ったことではないのですが、体験は全て時間とともに成熟していくものです。それを体験している、まさにその瞬間においては、体験の流れの中に身を委ねる以外に時間的余裕も意識的余裕もないから、その体験の内的含意をつかむことができるのは、事後の反省と反芻を経てからになります。もちろん、それは覚醒した意識上での認識の話であって、潜在意識下では、その体験の瞬間から、何らかの変化が始まっているのです。体験の価値的大小は、主観的判断だから、ある人には取るに足らない体験にすぎないものが別の人にはその生涯を変えるような大きな体験になるということも、またその逆もしばしばあります。宇宙体験という、人類史上最も特異な体験を持った宇宙飛行士たちは、その体験によって具体的にどんな変化を被ったのでしょうか。人類は170万年間もなれ親しんできた地球環境の外に初めて出るという特異な体験は、それがどれだけ体験者自身によって意識されたかはわかりませんが、体験者の意識構造に深い内的衝撃を与えずにはおかないかったはずです。

宇宙飛行士が帰還すると、直ちにNASA(アメリカ航空宇宙局)によって徹底的なデブリーフィングが行われます。デブリーフィングとは飛行の過程で体験したあらゆることを、逐一詳細に、各分野の専門家が入れ替わり立ち替わりインタビューして、それに答える形式で報告させることです。しかし、このデブリーフィングは、いかに徹底的なものとはいえ、あくまで技術的かつ科学的側面に限定されていて、心理的精神的側面から行われたことはありません。 NASAは宇宙飛行士個人個人の心とか、意識とか、精神には関心がないのです。NASAはもっぱら技術者と科学者の集団です。ヒューストンの宇宙センターで、NASAの歴史をまとめる係に任ぜられている歴史学者、E・C・エゼル博士に会ったとき、「ここで人文科学を専攻した人間は私1人しかいないはずだ」と言いました。それくらいNASAは技術者中心社会なのです。そして、宇宙飛行士たちにしても、初期はすべて軍のテストパイロットの中から選ばれ、その後も、ジェット機のパイロット(軍、民間)、科学者の中から選ばれた技術系人間たちです。アポロ15号の月着陸船パイロットであったジム・アーウィンの言葉を借りれば、「ボルトとナット型」の集団だったのでした。マイク・コリンズ(アポロ11号)がいうように、「もし詩人や哲学者を宇宙飛行士にしたら、宇宙船は宇宙にたどり着けなかっただろうし、たどり着いたとしても、地球に帰還できなかったろう」というのは、確かに事実でしょう。

人類史上初めて宇宙空間に出た人間であるソ連のユーリ・ガガーリンの最初の感想が、「地球は青かった」であることを多くの人が記憶しているでしょう。宇宙飛行士たちにいわせると、その青さは、たとえようもなく美しく見えるのだといいます。その美しさは、宇宙飛行士たちに最も大きなショックを与えるのです。彼らにいわせると、写真では、あの美しさは絶対に伝わらないといいます。地上から晴れた空を見上げると青く見えるのと同じように、宇宙空間から地球を見ても大気圏が青く見えるのです。つまり地球の青さとは、水圏と気圏から構成される生命圏(バイオスフィア)の持つ青さなのです。宇宙飛行士たちが地球の美しさをあまりにも強烈に感じたのは、地球が見かけ上美しいというだけでなく、その最も美しく見える部分に自分が所属するバイオスフィアがあるという無意識のうちの認識が大きく働いていたからです。

ご存知かと思いますが、アポロ13号は事故を起こして、ミッションである月への着陸を果たせませんでした。生死の境をさまよって、アポロ13号の宇宙飛行士たちは、無事に地球にたどり着きました。船長のジム・ラベルの地球帰還の最初の感想はこのようでした。「地球を離れて見ないと、我々は地球で持っているものが何であるのか、ホントのところはよくわからないものです」、ラベルが宇宙で死地に陥るという特別の経験を持った宇宙飛行士だから、こういう認識を持ったというのではありません。安全無事に宇宙飛行を終えて帰っていた宇宙飛行士たちにも、聞いてみると、例外なく、地球に対する認識が驚くほど膨らんだというのです。それは単に、地球環境がいかに人間の生命維持に不可欠かが分かった、といった単純な感想ではありません。地球と人間のトータルな関わりに関する認識とでもいったら良いでしょうか。全人類が現にその上に乗っており、すべての営みをそこで現に展開しつつある地球を、目の前に、一つのトータルなものとしてみた経験がある人間だけが持ちうる認識とでもいったらよいでしょうか。

地球の美しさは、そこだけに生命があることからくるのでしょう。自分がここに生きています。遥か彼方に地球がぽつんと生きています。他にはどこにも生命がありません。自分の生命と地球の生命が細い1本の糸でつながれていて、それはいつ切れてしまうかもしれません。どちらも弱い弱い存在なのです。かくも無力で弱い存在が宇宙の中で生きているということを肉眼で直接見ることができました。これは紛れもない事実であり、決してフィクションではありませんでした。

ある宇宙飛行士(A)の感想です。「地球軌道を離れて、月に向かう時はどういうことを感じられましたか」。

「その眺めは格別でした。人間がこれまで見たことがない見方で地球を見ることができました。それはまさに神の眼で世界を見ることです。私は人でありながら目だけは神の眼を持つ体験をしているのだと思いました。そして、地球から離れるに従って地球は、ますます美しくなるのです。その色はなんともいえず美しい。あの美しさは生涯にわたって忘れることができません」。

「それは、我々も写真ではその美しさを知っていますが」。

「肉眼で見る地球と写真で見る地球は、全く違うものなのです。まず、二次元の写真と三次元の現実という違いがあります。手を伸ばせば地球に触ることができるのではないかという現実感、即物感は写真には欠けています。それと同時に、これも二次元と三次元の違いなのですが、写真では地球しか映っていないので、それしか見えませんが、現実の地球を見る時、同時に地球の向こう側が見えるのです。地球の向こう側は、何もない暗黒です。真の暗黒なのです。その黒さ。その暗さの持つ深みは、それを見たことがない人には絶対に想像することはできないでしょう。永遠の闇の中で太陽が輝き、その太陽の光を受けて青と白に彩られた地球が輝いている美しさ。これは写真では表現できません」。

ある宇宙飛行士(B)の感想です。「地球から宇宙を見るのと、宇宙空間から宇宙空間を見るのとは、全く違う経験なのです。地球にいる人間は、宇宙というものをわかったようなつもりになっていますが、実際には観念的にしか理解していないのです。例えば、太陽系の構造など、誰でも知っているというに違いありません。宇宙に出ると、目の前に地球という天体があり、太陽という天体があります。太陽系だけでなく、宇宙全体が観念としてではなく、現実体験として理解できます。古代から宇宙像に関しては、天動説や地球平面説など様々な珍妙な議論が信じられていた時代があります。そういった宇宙像を作り上げた人々をみんな連れてきて、「ほら、目を開いてよく見なさい、これが本当の地球の姿で、本当の宇宙の姿ですよ」と言ってやりたい気がしました。後は何も説明はいりません。

ある時、何かの手順の違いで、夜間、船外にぽかんと一人で浮いていなければならない時がありました。宇宙の夜の部分の暗さといったら、本当の真っ暗闇で何も見えません。深い淵の中に落ち込んだように何も見えません。そして、たったひとりでそこに浮いているのです。その時なんともいえぬ気味の悪さに襲われました。

考えてみれば、この地球という世界を失って宇宙空間に放り出されてしまったら、人間にとってこの宇宙というのは、あの気味の悪さしか残らない世界なのです。そう考えてみると、この地球という星が人間にとっていかに大切なユニーク(唯一の意)な存在なのかということがよくわかります。

神との邂逅(かいこう)

人類史の長さを尺度にしていると、ほんのつい最近まで、人類はその宗教のいかんにかかわらず、神(宗教によって名前は違うが)が天の上にいて、人間の営みを見ているのだと思っていました。それも、物理的に見ているのだと思っていたのです。神の行為を抽象化して考えるようになったのは、つい最近のことです。天はいつも神の座でありました。西洋近世以前の絵には、天にいて、地上を見下している神の姿をいくらでも見ることができます。現代人はそれを比喩的表現と解釈するかもしれませんが、当時は描く人も見る人もそれが現実描写であると思っていました。

最初に天を周回したユーリ・ガガーリンは、こう述べました。「天には神はいませんでした。あたりを一生懸命ぐるぐる見渡してみましたが、やはり神は見当たりませんでした」。ガガーリンのこのセリフはアメリカ人大衆に大変なショックを与えました。アメリカでは、ガガーリンの台詞として、「地球は青かった」より、この台詞を記憶している人の方が多いくらいです。アメリカはキリスト教国であり、大半はクリスチャンです。そういうアメリカ人にとって、ガガーリンの台詞は、第一に神への冒涜でありました。第二に、ソ連という、無神論コミュニズムによるアメリカ・キリスト教文化に対する優越性を誇る挑発的言辞でありました。

ある宇宙飛行士の感想(C)です。神に祈っても直接の答えはありません。仕方なく自分で判断を下します。後からそれが最良の判断であったことを知ることになりました。そこで、あの時自分で下したと思った判断は本当は神の御導きであったのだと結果的に思いました。こういうことはよくあることだとは思います。しかし、そうしたいわゆる神の導きとは質的に全く違うのです。もっと直接的に神が導くのです。自分と神とのあいだの距離が全くない導きなのです。要するに啓示なのです。それは一般に神秘体験と呼ばれ、神秘体験を重視する人々は神秘主義者と呼ばれます。宗教と哲学の世界においては、神秘主義は古代から洋の東西を問わず連綿として絶えることなく続いています。要するに、理屈ではなく感じることがらなのです。

「その心の内面の方について聞きたいのですが、あなたが得たもので、何が一番大きかったのですか」。

「それは神の存在の認識です。神の名は宗教によって違います。キリスト教、イスラム教、仏教、神道、みな違う名前を神にあてています。しかし、その名前はどうであれ、それが差し示している、ある同一の至高の存在があるでしょう。それが存在するという実感です。宗教はすべて人間が作ったものです。だから神に違う名前をつけられました。名前は違いますが、対象は同じなのです。宇宙から地球を見るとき、そのあまりの美しさに心が打たれます。こんなに美しいものが、偶然の産物として生まれるはずがありません。ある日ある時、偶然ぶつかった素粒子と素粒子が結合して、偶然こういうものができたなどということは、絶対に信じられません。地球はそれほど美しいのです。何らの目的なしに、何らの意思なしに、偶然のみによってこれほど美しいものが形成されるということはあり得ません。そんなことは論理的にあり得ないということが、宇宙から地球を見たときに確信となりました。この美しさを他の人に見せてやることができず、自分たちだけが見ているということは、ひどく利己的行為のように思えました。

ある宇宙飛行士の感想(D)です。「あなたの場合、宗教というよりは、宗教心を持つという方が近いでしょうか」。「そう、その通りです。特定の宗教の教義を信じている訳ではありません。自分の外にある特定の教えよりは、自分の経験知と直観知の方を信じています」。

「ところで、あなたプロの科学者のはずですが、 その宗教心と科学はどのように両立させているのですか」。

「科学にできることは、さまざまの事象はいかにして生起するか説明することだけです。そして説明というのは、実はあるレベルの無知を別のレベルの無知に置き換えることでしかありません。例えば、ある現象はなぜ起こるのかを物質レベルで説明します。さらに、それはいかにしてと問われた時に分子レベルの説明が出てきます。さらに問いが重ねられると、今度は原子レベルの説明がなされ、次には素粒子レベルの説明がなされます。その先をまだ誰も説明できません。現代物理学はこのレベルでの無知なのです。科学はいつも「なぜ」という問いかけを、「いかにして」に置き換えて、説明をひねり出してきました。根源的な「なぜ」、存在論的な「なぜ」 に、科学は答えることができません。科学は、さまざまの法則を発見したと称します。しかし、なぜその法則が成立するのかについては説明できません。なぜ宇宙が存在するのか、科学は答えられません。エネルギー不滅の法則はなぜ成立するのでしょうか。そもそもエネルギーなどというものがなぜ存在するようになったのでしょうか。物質とはそもそも何なのでしょう。こういった問に何一つ科学は答えられません。科学にできることは、ただ物事をよりよく定義することだけといってもよいのではないでしょうか。科学の根本的限界をここにあります。

もう一つの限界は、知覚の問題です。人間は外界をいかにして知るのでしょうか。直接的には感覚器官という自己の持つセンサーを通して知ることになります。自己の五感に触れないものでも、それを知覚できる外部センサーがあれば、その外部センサーを五感で読むことで間接的に知ることができます。そして、内部センサーにも、外部センサーにも引っかからないものは存在しないものとみなされてしまいます。しかし、存在はしているが、適当なセンサーがまだないというだけの理由で人間に知覚されていない存在はまだいくらもあると思います。そういう存在は科学の対象外に置かれてしまいます。人間は小屋の中に閉じこもったまま、外にすえつけた何台かのテレビ・カメラの目を通して外界を眺めているようなものなのです。それで外界のすべてを知っているなどというのは傲慢というものです。科学では答えられない、わからないものがいくらでもあるからこそ、宗教の存立の余地があると思います」。

「しかし、科学にわからぬことを宗教は知っているというのもまた、宗教の傲慢ではないでしょうか。あなたの場合の宗教を信じているというよりは、むしろ不可知論者ですか」。

「そうです。一種の不可知論ではあります。しかし、そんなことは分からんと投げ出す不可知論ではなく、わからないとするのが正しいとする積極的な不可知論です。そして私は、この不可知論の中に本当の宗教性があると思っています。なぜかはわかりませんが、この我々の宇宙とは、とてつもなく善きものなのです。そういうものとして我々の目の前にあります。それで良いのではないですか。そこから出発しようというのが、私の基本的な立場です」。

ある宇宙飛行士の感想(E)です。そもそも無宗教者である飛行士は、宇宙から帰った後でも無宗教者のままであったケースもあります。「あなたは神の存在を信じていないのですか」と尋ねると、彼はこう答えました。「神というのは、天の上にいる髭を生やしたじいさんのことかね。それなら、ノーです。信じていません。1950年代の後半に私はキリスト教から離れました。その時点では、まだ相当に宗教的だったと思いますが、その後さらに離れました。宗教的というより、むしろ哲学的になっていきました。僕が大きな影響を受けた人で、『ガイア・邦題・地球生命圏 ガイアの科学』(工作舎)を書いたJ・E・ラブロックという人がいます。ガイアというのは、地球それ自体を、ひとつのいま現に生きている生命体として見るという考え方です。地球はそれ自体が生きていると考えないと理解できないほど見事な自己調節機能を持っています。地球それ自体が生きていると考えられるわけです。

世界平面説を信じる人々の意見

世界平面説を信じる人々のことをフラットアーサーと呼びます。フラットアーサーは、基本的に観測至上主義の実証主義です。自分の目と手で直接確かめられるものを一番重要視します。次に重要視するのが、理論的に、できるだけ先入観なしに考えることだそうです。私たちは子供の頃から「地球は球体である」、と毎日のように、あらゆる媒体から刷り込まれてきました。よく考えてみてほしいのです。あなた自身の目で、一度たりとも地球を俯瞰的に見たことがありますでしょうか。そう教えられたから、テレビでもそういう映像を見たから、という理由で無条件にそう信じ込んでいると言えませんか。小さい頃から、ひたすら教科書の知識を詰め込まれた現代人は、持っている知識と相違があると、自身の直観ですら信じられなくなってしまうことが多々あります。「地球は平面である」もまさにその一つです。曲率が見えず、大地が動いているように一切感じないのに、「教科書でそう教わったから自分の直観の方が間違っている」、「教科書に書いてあるからきっと球体なのだ」と思ってしまっている人ばかりです。個人的には「直感」や「勘」というものは、確かな経験から判断される、かなり的を射たものだと思っています。

フラットアースは、なぜこうまでも一般の球体説論者に一種の「認知的不協和」を起こさせるのでしょうか。

NASAやウォルト・ディズニー(1901から1966)が作った映像による洗脳がはびこる以前、1950年代に出版された「ブリタニカ百科事典」および「聖書」などには、普通にフラットアース地図が掲載されていました。この事実から、地球球体説の完全なる浸透は、思いのほか最近だったのかもしれない、ということが考えられます。

「地球が平面ならば、宇宙にある人工衛星の存在はどう説明するのですか」。

「それは、本末転倒です。地球は平面である方が人工衛星にとっては電波的に都合が良い」、という論理的な主張はさておいて、フラットアーサーは、そもそも宇宙は存在しないと主張しているのだから、宇宙にある人工衛星も当然存在しないという論理的帰結になります。人工衛星なんていうものは大きなバルーンにつるされて大気圏内をぷかぷかしているもの以外存在せず、人工衛星と呼ばれている物体はすべてコンピュータグラフィックスで作られた空想上の代物である、といいます。宇宙空間の人工衛星という空想の概念を世に広めたのは、NASAなどよりも昔から活躍していたイギリス人の有名な小説家、アーサー・C・クラークであることに気づいてほしいのです。宇宙の人工衛星というのは、小説家が提唱したことから始まった空想上の科学発明なのです。授業で「地球は、巨大な宇宙の中にポツンと光る太陽の周りを公転している球体である」と教わり、地図検索アプリでズームアウトすれば丸い地球が出現し、宇宙から見える地球を「映像化」したハリウッド映画を見に映画館へと足を運ぶことで、「地球が球体である」という共通認識を持ち、無意識のうちに当たり前のこととして、「地球球体説論者」になってしまっているのです。

参考文献 フラットアース超入門(ヒカルランド)、フラットアースの世界(ヒカルランド)

フラットアースREAL FACTS(ヒカルランド)