脳はエネルギーを使って「余剰時間」を創造した

人類はなぜエネルギー消費量を増やしてきたのでしょうか。今まででみてきたように、火の利用に始まる5段階にわたるエネルギー革命を通じて、人類はエネルギー消費量を劇的に増やしてきました。実はそれぞれの過程には共通することがあると、私は考えています。キーワードは「時間の短縮」です。

第1次エネルギー革命となった火の利用は、「料理」という形で食べ物の咀嚼にかかる時間を減らしました。 野生のチンパンジーは、1日のうち6時間以上を食べ物の咀嚼に充てています。私たちは3食食べても、合計2時間もあれば十分事足ります。食事にかけ時間を減らすことに成功した人類は、その時間を服を編んだり、道具を作ったりする時間として有効に活用できるようになりました。

第2次エネルギー革命となったのが農耕生活への移行は、余剰食糧を生み出したことで、食料生産に従事しない社会の支配層や、冶金など特殊技能を持つ職人層を生み出しました。農耕生活への移行は、社会全体で見れば食料生産に費やす時間の短縮につながっています。農作業を一部の人間に集中的に負わせることで、他の人間が得た自由時間が、文明興隆の原動力となりました。

第3次エネルギー革命となった蒸気機関の発明は、産業革命の原動力となり、今日まで至るエネルギー大量消費社会の扉を開きました。蒸気機関は、人や牛馬の何十倍もの仕事をこなしたうえ、疲れたといって休むこともありませんでした。当然、人々はどれだけ酷使しても文句ひとついわない機械の改良に勤しむことになります。

第4次エネルギー革命となった電気の利用によっては、距離の壁がとり払われました。モールス信号で有名な電気通信の技術は、19世紀半ばに高速の情報伝達手段として一世を風靡し、各地の鉄道路線には競うように電信線が敷設(ふせつ)されていきました。電気通信の技術はその後も進化を続け、コンピュータに代表される情報処理技術の発展と一体となって、現代社会においてもテレビ放送や携帯電話、インターネット技術など、情報通信ネットワークの中枢を担い続けています。

第5次エネルギー革命となった人工肥料の発明では、自然界が定めた生命体への窒素供給の制限を粉々に打ち砕きました。ハーバー・ボッシュ法の発明によって、食料大増産を実現する手立てを得た人類は、次々と農業の工業化を推し進めて農業生産の効率を高めていきました。今や農業大国アメリカにおける農業人口は全就業人口の1.3%に過ぎません。加えて、栄養価の高いトウモロコシが安価に大量に得られるようになったことで、肉牛などの食肉の生産にかかる時間も劇的に短縮されています。結果として人類が総体として食糧生産に費やす時間は益々少なくなっていきました。創出された余剰の時間は、情報通信産業に代表される新しい産業を発展させる原動力となっています。

このように人類のこれまでの活動を整理していくと、人類の歴史とは、「時間を短縮すること」、いいかえるならば「時間を早回しにすること」に価値を生み出してきた歴史であるともいえます。このことは、人類の価値判断基準がいかに頭脳偏重になっているかということの裏返しでもあります。私たちは常日頃、肉体的な負担を最小限に抑えつつ、最大の成果を得ることを追い求めています。ヒトの脳が持つ際限のないエネルギー獲得への欲求が、時間を早回しにする結果を生んできたのです。

時間とどう向き合うべきなのでしょうか?

今、私たちが強く意識すべきことは、いかにしての脳主導の思考法から脱却し、少しでも身体の方に寄り添った思考法を実現できるかということでしょう。こうして自らの身体の声に耳に傾けるかたちで人間の深層心理に問いかけていきさえすれば、時間を早回しにしていく生活習慣を改めて行くことは決して不可能なことではないはずです。社会全体の時間の歩みを調整して行くことは、簡単とはいいませんが、まったくもって実現不可能なことではないはずです。

エネルギー問題のような社会の在り方が問われる複雑な問題に対しては、白か黒かの問いを世の中に叩きつけたところで物事は解決しません。エネルギー問題の解決のためには、人類の脳による時間認識の問題を軸にして、身体が発する声なき声への意識を高めていき、個人と社会にとっての当たり前を少しずつでも変えていくことこそ皆で考えていくべきなのです。時間を早回しすることに積極的な価値が見出される社会では、エネルギーの消費量を抑えて行くことは容易ではありません。私たちは、もう少しゆっくりと歩むことに積極的な価値を見いだせるような社会を築いていかなくてはならないのかもしれません。

二元論と正義

今日のエネルギー問題をめぐる議論では、二酸化炭素の排出量を一定以下に抑えることができなければ、世界が滅亡するかのような論説がなされることがあります。こうした極端な物言いは人に終末シナリオを想起させ、地道な努力を積み重ねることへの認識を損なう懸念があります。物事を単純化させ危機を煽(あお)りすぎると、結果として問題の解決から遠のいてしまう可能性もあるのです。私たちの社会が様々なバックグラウンドや考え方を持っている人々で構成され、多元的で複雑であるのと同じく、地球環境は多元的で複雑なものであり、従来の二元論で割り切れるほど単純なものではありません。エネルギー問題に関する議論で、これは良いがあればダメと何事にも白黒つけようとしている人をみたら、その人の主張は疑ってかかったほうがよいでしょう。自然を相手にした問題の答えは普通、白と黒の間に広がる無限の色の中にあるのです。

資本主義とエネルギー

18世紀に産業革命を経験した人類社会は、中世の長きにわたる経済の停滞から抜け出します。生まれた富が再投資されることでさらなる富を生み、経済成長が持続する新たな時代に突入したのです。資本主義の時代の到来です。資本主義社会における経済活動の意思決定は、経済合理性に基づいて行われることになります。経済合理性とは、経済的な価値基準に沿って判断した場合に、利益があると考えられる状態のことをいいます。一般に、営利を目的とした企業が投資を決める際には、この経済合理性に基づいて判断がなされるわけです。17世紀以降、自由になっていった人の心は、個々人としての自由を掴んだがゆえに、結果として自らの立場を確かなものにする足場を失い、社会全体を包み込む暗黙のルールに強く影響を受けるようになっていきます。現在、そのルールを定めているのが資本主義です。現代社会に生きる私たちは、好むと好まざるとにかかわらず地球全域にまで広がった資本主義社会のもとで暮らしています。そこで安定した暮らしを得るには資本主義の掟に従う必要があり、それが私たちの心の有りよう、意思決定に大きな影響を与えるようになったのです。それはいってみれば、経済成長を至上のものとする資本という新たな神への隷属を意味しました。

現代社会に広がるエネルギー問題は、人類の経済活動の産物です。そして現在社会における人類の経済活動は、経済合理性を追求する資本主義によってその骨格が形作られています。したがって、エネルギーの問題を紐解くためには、経済学の視点を取り入れて人類の経済活動を分析してみることが有効となります。しかしながら、エネルギー問題は一般的に経済活動を扱う経済学と大変相性が悪いものです。それは何も、エネルギー問題が気候変動に代表される環境問題と密接に関係しているからだけではありません。そもそもエネルギーを経済的観点から正確に分析すること自体が、なかなかに容易ではないのです。現在社会における経済活動での意思決定は、大概が経済合理性に基づいて行われています。これは経済活動を遂行するにあたって至極当然のことではありますが、この仕組みが正しく運用されるためには、重要な前提条件があります。それは、判断の前提となる情報が十分かつ正しいということです。しかし、これから見ていくようにエネルギーをめぐる議論では、この点を正確に捉えることがなかなかに難しいのです。ゆえに経済学とエネルギーの相性は、どうしても悪くなってしまうのです。

ワットのもう一つの大発明

この時代、蒸気機関の改良が進んだことでエネルギーを効率的に取り出せるようになっていったものの、蒸気機関を導入することによる投資効果を測ることは容易ではありませんでした。蒸気機関の能力を測る手法が定まっていなかったからです。ジェームス・ワットは実用的な蒸気機関を発明しただけでなく、蒸気機関が行う仕事の能力を測る単位をも考案しました。それが「馬力」で、標準的な荷役馬が単位時間あたりに行う仕事の量を基準として定義された単位です。ワットは出力の高い実用的な蒸気機関を発明したことで財を成しましたが、その成功の一因は馬力という仕事の能力を測る単位も併せて作り上げたことにありました。これによって蒸気機関が行う仕事量が「見える化」し、馬を飼うことと比較した蒸気機関への投資採算が計算できるようになりました。

衣食足りて礼節を知る

ワットが活躍した時代、蒸気機関に代表される動力機械への投資判断は、機械のエネルギー出力に対する費用対効果だけで決まり、機械が稼働することによって発生する煤煙などの公害問題は経済合理性の計算の外にありました。結果、機械を動かす工場主は十分な利益を上げる一方で、周辺の大気は汚染され、公害が深刻化していくことになりました。こうした状況のことを経済学の用語では外部不経済といいます。外部不経済がもたらした公害の深刻化を踏まえ、やがて人類社会は対応に乗り出すようになります。煤煙浄化装置の設置を法律で義務付けるなどして、公害対策にかかる費用を経済合理性の計算に取り込ませる手法がとられるようになったのです。これを経済学の用語では内部化といいます。

これは極めて理にかなった正しい行動です。社会をより良いものにしていくために人類が編み出した有効なアイデアの1つといって良いでしょう。ただし、内部化は無条件で実現できるわけではないことには注意が必要です。内部化が実現されるには、公害対策を可能にする技術が開発されていることはもちろんのこと、その技術の導入にかかる費用を内部化してもなお全体の投資に経済合理性が成り立つことが前提となるからです。日々の暮らしを成り立たせることで精一杯の個人や社会からは、環境対策に費用を振り向けようというインセンティブは働きにくいものですが、十分な所得を得て余剰を実現した個人や社会であれば、環境投資に費用を振り向ける余裕も出てくるというわけです。要するに「衣食足りて礼節を知る」ということになります。

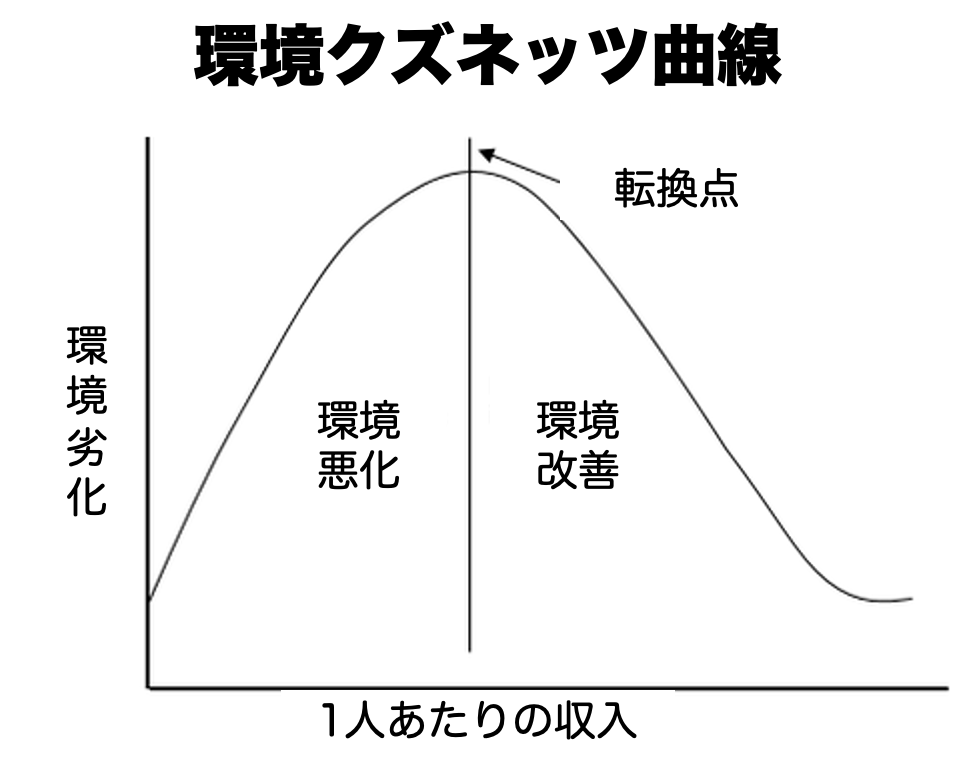

知恵の森(https://forestofwisdom.net/environmental-kuznets-curve/)から引用させていただきました。

こうした現象は、経済学の世界では環境クズネッツ曲線として知られています。横軸に経済発展の程度をとり縦軸に環境負荷の程度をとると、一人当たりの所得が一定のレベルに達するまでは環境負荷が悪化していきますが、あるレベルに達すると、やがて環境負荷が良化していき、逆U字形の曲線を描くというものです。経済の規模が大きくなったことで、先進国を中心に環境技術の開発が促進されてきたことも、また事実です。

現代のエネルギー問題を考えてみると、気分は憂鬱になります。超長期にわたる高レベル放射性廃棄物保管の問題や、二酸化炭素排出の問題など、人の一生をはるかに超えた期間をめぐる議論や、地球環境にまで拡大した案件の環境問題を、適切に評価し、経済合理性の計算の中に組み込むことなど、果たしてできるものなのでしょうか。

結局こうしてエネルギーをめぐる議論では、環境への影響をどこまで内部化すれば公平といえるのか、そして内部化するにあたっての費用はどのように見積もるべきかをめぐっての合意形成が容易ではなく、議論がたびたび紛糾してしまうのです。その上、環境への影響を内部化するための法整備を行う主体が国家を中心とする行政単位に分割されていることが、経済問題がグローバル化し、今や地球規模の問題となった環境問題の解決をさらに難しいものにしています。全世界が共通のルールを策定しそれを遵守しない限り、こうした問題は解決しないからです。

このように考えていくと、世界統一政府でも成立しない限り、人類の未来には夢も希望もないようにも思えてきます。そのような社会は、果たして実現可能なのでしょうか。それとも、もはや私たちは糸の切れた凧のように、資本主義の勢いに任せて行き着くところまで行きつくしかないのでしょうか。

資本という神の特徴

好むと好まざるとにかかわらず、現代社会を生きる私たちが属する資本主義社会。この世界では資本という神が世の中を支配しています。資本の神が説く教えはただひとつ、「経済成長がすべてを救う」です。現代の資本の神は大胆にも現世の繁栄を約束して一抹の不安も見せることがありません。私たちに求められるものは、ただひとつ。経済が成長を続けることを信じることだけです。そうすれば功徳も現世で得られます。

そもそも資本の神は、来世の存在など信じてはいません。資本の神は来世を信じていないだけではありません。過去についても、これまでに費やしてきたお金や労力や時間はすべてサンクコスト(埋没費用)であるとして、一切振り返ることがありません。信じるのは現在と、その先にある必ず成長しているはずの未来のみです。

この資本の神がもたらした「成長を続ける経済」が当たり前の世の中になったのは産業革命以降の話で、実のところたかだか二百数十年程度の歴史しかありません。産業革命の時代に新たに降臨した資本の神は、人類のとって全くもって新しい存在でした。自然界に一切ひれ伏すことがなかったからです。これまで人類が苦しめられてきた飢餓の発生や疫病の蔓延、そういったもののすべてを資本の力でひとつずつ解決して行き、現世に極楽浄土を実現してみせたのです。

資本の神にはもうひとつ、中世までに創造されてきた神々にはない大きな特徴がありました。それは、経済成長が持続し、経済規模が大きくなればなるほど、神の持つ力が増していくという点です。経験を積み、鍛えられていくことで、資本の神の能力は強化されていくのです。資本の神は、まず産業革命の時代にイギリスに、次いでアメリカに降臨しました。両国の社会には新たな投資を可能にするだけの一定の富を蓄積していただけでなく、特許制度を含む私有財産に関する制度が整備され、新たな機器の発明や開発にかかる先行投資の費用回収できる仕組みが出来上がっていたからです。実際、有効な特許制度が存在しなかったならば、一介の機械技師に過ぎなかったジェームス・ワットに研究開発資金を提供する人物は現れず、彼の蒸気機関が世に出ることもなかったでしょう。エネルギーの大量消費を可能とする社会が到来し、経済成長が持続するようになったことで、資本の神は持ち前の学習能力を存分に発揮してその能力をさらに強化していき、広く社会に受け入れられる存在になっていったのです。

このように考えていくと、資本の神とはエネルギーを貧欲に吸収することで成長していくエネルギーの化身、一種のモンスターのようなものだといっても良いでしょう。資本の神とは、要するに散逸構造そのものなのです。資本の神の正体が散逸構造であるということに気がつくと、一見最強の存在に思えた資本の神にも弱点があることに気が付きます。経済成長が鈍化しエネルギーの供給が細ると構造が維持できなくなり、立ちどころにして崩れてしまうのです。ゆえに資本の神は、経済成長が持続することを信じて投資のサイクルを回していくことを、私たちに求め続けるのです。

資本の神は「経済成長を信じよ」と説教しましたが、同時に功徳を積むために守るべき新たな戒律も定めています。それは「お金儲けにいそしむべし」というものです。これもまた、中世までの人類社会には存在しなかった、全くもって新しい戒律です。そうした流れを変えるきっかけになったのは、カトリック教会への反発から16世紀に始まった宗教改革運動による新しい宗派の誕生です。プロテスタントと呼ばれる彼らの中でも、特に禁欲的だったカルヴァン派やピューリタンの人たちは、禁欲的な生活を世俗にまで押し広げることで、結果的に資本主義社会に最も適合した社会規範を作り上げることに貢献していきます。

彼らは無駄遣いを諌(いさ)め、勤勉を徳としました。その上で、その結果得られる富の増加は積極的に肯定しました。富は社会に貢献した結果得られる対価であり、隣人愛を実践した結果とみなしたのです。特に、最後の審判に臨んで救われる人間は予(あらかじ)め決まっているという予定説を唱えたカルヴァン派の人たちにとっては、禁欲的に労働に打ち込むことで富をより多く創出することが、神によって価値のある存在、すなわち救われることが予め決まっている人間であるとの確信を得る手段となりました。そのため彼らはなお一層禁欲的にお金儲けに励むようになりました。

こうした勤勉と節約を中心とした生活を送り、生涯所得の最大化を倫理的な義務と考える新しい信仰を持つ人々の出現は、まだ神と呼べるような力を持ち合わせていなかった資本の神が成長していくための原動力となりました。そして、社会に富が蓄積されていくに従って力を増していった資本の神は、やがて彼らの信仰体系そのものを乗っ取り、自らが神であるかのごとく振舞うようになるのです。

人類の持つ、「先見の能力」をどう活かすか

私たちは、類まれなる優秀な頭脳を持っています。私たちはこの頭脳の力で、「時間」というものを創造しました。そして時の流れの中で行き当たりばったり的に生きるのではなく、過去の経験と知識を生かして将来を俯瞰し、計画的に行動することができるようになったのです。カナダの生物学者デヴィッド・スズキによれば、人間を生物界における支配的な地位へと押し上げたのは、こうした「先見の能力」であるといいます。 現時点では解決策が導かれているとは言い難い状況ではあるものの、それでも気候変動に代表される環境問題の存在については、人類社会に広く共有、認識されています。一見、問題ばかりに思える現状は、裏を返せば人類の持つ「先見の能力」の高さを証明しているともいえるのです。人類の問題を認識し、それを解決することによって前進してきました。人類にこの能力が備わっている限り、将来を過度に悲観する必要はありません。むしろ何も問題がないと感じる世の中の方が、人類にとっては危険なのかもしれません。私たちはもっと自信を持つべきなのです。それでは、私たちは現在の社会に横たわるエネルギー問題の存在を認めたうえで、自らが持つ「先見る能力」をどのように発揮して行くべきなのでしょうか。

現代に蘇るフンババ

ここにきて改めて思い返されるのは、ギルガメッシュ叙事詩のフンババの物語です。古代メソポタミアに暮らした人たちには、上流域の森林資源を喪失することで塩気を含んだ土砂が流出して下流域に堆積していき、やがて耕作地が使い物にならなくなることを知っていながらも、森林伐採の誘惑を止めることが出来ませんでした。資源を過剰に消費することで最終的には土地を失うという多くの古代文明がたどった経緯は、化石燃料の大量消費を続けることで気候変動を引き起こし、やがては土地を失うことになると懸念されている現代文明が直面している危機と、実は全く同じ構図なのです。

近年、大規模な山火事や洪水が世界各地で頻発するようになってきています。日本もその例外ではなく、豪雨や熱波に見舞われる機会が増えてきており、昨今はニュースで「50年に1度」や「観測史上初」という言葉を聞くことも珍しくなくなりました。私たちは皆、気候が変わりつつあることを肌感覚で共有し始めています。私たちは今ある地球環境の守り神として現代に蘇ったフンババを、鋭利さを増した文明の斧で、再び叩き切ってしまうのでしょうか。それとも、今度こそフンババとの共存を実現できるのでしょうか。もはや、人類が真摯に取り組むべき最重要課題は何なのか、答えは明らかでしょう。私たちは疑いを捨て、前に進むべきなのです。

この度のコロナにまつわる騒動は、ほとんど窒息死するのではないかと思われるほど経済活動の停止が世界規模で同時に行われたにもかかわらず、それによって減少した二酸化炭素排出量は、パリ協定が求める水準には遠く及ばないことが明らかになりました。今回の感染爆発では、2020年2月中旬頃から世界中での人の動きが止まり始め、3月11日には世界保健機関(WHO)がパンデミック相当との認識を示しました。その後も感染は拡大し、4月と5月には世界の旅客航空需要の90%以上が喪失してしまうほどの未曽有の世界経済の停止を経験するに至りました。国連事務総長のアントニオ・グテーレスの指揮のもと、世界気象気候(WMO)が世界の関係機関と協力して2020年9月に取りまとめた報告書によれば、世界経済がほぼ停止状態に陥った2020年4月上旬には、1日推定二酸化炭素排出量が前年の1日平均との対比で17%減少したとみられています。これはかつてない規模での減少であり、1日の排水量としては2006年相当の水準にまで減少した計算になります。しかしながら、パリ協定が目指す2℃削減するという目標を実現するためには、2050年時点の二酸化炭素排出量を2006年当時の年間300億トンから、さらにその3分の1となる年間100億トン程度にまで抑えなければならないとされています。つまり、並大抵の努力では二酸化炭素排出削減目標の実現はおぼつかないことが、今回の感染爆発によって改めて確認されたわけです。

昨今、経済活動の活性化につながるのだから浪費も良しとする風潮があります。それは資本主義の神の暴走を許す、経済成長至上主義そのものであって、 環境保護と経済成長のバランスを著しく欠くものです。そのうえ、元来の資本主義の精神とも異なっています。元来の資本主義の精神とは、マックス・ウェーバーが詳(つまび)らかにしたように、禁欲的なプロスタンティズムが持っていた勤勉と節約の美徳が形作る富の創造です。節約とは、元来、勤勉と並んで資本主義を構成する重要な要素であったのです。実際、節約は極めて効果が高いものです。節約をエネルギー源のひとつと数える人もいるぐらいです。モノは大切に長く使い、使っていない部屋の明かりやエアコンを消し、食べ残しをなくす。こうした無駄遣いを減らすだけで、エネルギー消費量の削減に十分な貢献をしていることになります。もちろん節約すればすべてが上手くいく訳ではありませんし、張り切りすぎると窮屈な気分になってしまうこともあるでしょう。

それでも節約がこれからの時代を生きるキーワードの1つであることに間違いはありません。日本語には、こうした時代に適した素晴らしい言葉があります。「もったいない」という言葉がそれです。 2004年のノーベル平和賞受賞者であるケニアのワンガリ・マータイが世界に広めたことで、ある意味日本人にも再発見されることになった「もったいない」という言葉には、一切の気負いがありません。それが良いところです。環境保護のためなどと大上段に構えることなく、極々自然な形で節約を実践する後押しとなってくれます。エネルギーの大量消費で成り立っている現代社会の在り様を変えていくには、哲学的な議論を持ちかけて脳に改心を迫るような大きな仕掛けだけでなく、自然と体が動くような誰でも気軽に出来る小さな仕掛けも同じように重要です。その意味で「ギブ・アンド・テイク」と「もったいない」という言葉は、大きな可能性を持っています。

人間は知恵の蓄積によって文明を興し、巨大な散逸構造を作り上げた唯一無二の存在です。そして人類には「先見の明」があります。課題を見つけては改善していくことは、人類が最も得意とするところなのです。今、私たちはエネルギーの大量使用を前提とした巨大な散逸構造社会に生きています。その利点も欠点も課題も、全て私達中では認識されています。わかっているならば、後は改善する努力を続けることです。