二つの自分と自己言及のイメージについて

「科学が宗教と出会うとき」の著者、I.G.バーバーは、発言します。社会的自己について説明します。聖書の伝統において、我々人間は本来的に社会的存在です。神の契約は、代々の個人に対してではなく、民族に対してでありました。旧約聖書の「詩編」や後期予言者の著作の幾つかは、個人に焦点を合わせています。例えば、旧約聖書のエレミヤ書は、人それぞれの心に書かれた新しい契約について語っています。しかし個人は、常に共同体の中の人としてみられています。ユダヤ教は、共同体に対してこのことを強調し維持してきましたが、プロテスタント・キリスト教では、個人主義的に目を向ける傾向がありました。

聖書において、人間は各人独立した個人として見ていません。つまり人間は、関係から成り立っていると考えます。我々は、子供、夫や妻、両親、市民、および契約民族の成員としての私たちなのです。神は、個人それぞれの動機や行動と同様に、共同体生活の特性についても関心を持っておられます。宗教的共同体は、共通した一連の聖なる物語と儀礼とを共有します。個人の祈祷と瞑想でさえも、共有された歴史の記憶と前提の枠組みの中で行われます。社会的自己という主題は、現在、神学者の間でも目につきます。

アメリカのキリスト教神学者である、H・リチャード・ニーバーは、自己というものの基本的な社会的性格を擁護します。「あらゆる自己存在の側面全てが、人と人との間に生じる、集団の成員としての地位によって左右される」といっています。

アメリカの社会心理学者、哲学者、思想史家でもあるジョージ・ハーバート・ミードや社会心理学者は、主体者共同体の中における個人との対話の中においてのみ、個人としての存在が生ずると言います。我々は、公正な傍観者ではなく、解釈者共同体の成員なのであります。社会的脈絡は、語る自己の思想においてのみ、個人の存在が明らかになります。

ノートルダム大学教授で哲学者のアリスデア・マッキンタイアと他の人たちは、個人のアイデンティティ、つまり自己認識が、我々が語る物語、つまり、我々がそれぞれ主体であるという物語によって確立されると主張します。これらの物語には、常に他の人々が絡んでいます。「物語の神学」の擁護者は、個人的物語が共同体物語の脈絡の中に配置されると強調します。彼らは、宗教的信仰が、主として抽象的な神学的教義を通じてではなく、我々自身の日常生活のなかにおいて、直接的な宗教的教義ではなく、間接的でより広い枠組みを提供する物語を通じて伝達されると考えます。

I.G.バーバーは、発言します。受肉の教義は、神の子である、イエス・キリストの完全な肉体化の重要性を主張し、人間としての身体を保有していることの重要性を強調します。その教義は、神に対するイエス・キリストの父と息子という独自な関係、および神の意志とイエス・キリストの意志の完全な同一性を主張します。それゆえ、神の目的を世界に反映させることができる人間の潜在的可能性、そして原罪がないこと、および受肉は、イエス・キリストの個人としての本質的特質として理解することができます。

それは、自己と自我という相関的関係において、表すことができます。自己は全能の神であり、自我はイエス・キリストを指します。ここでは、心身相関的総合体としての、総合的人間観として理解できます。この人間観は、聖書的人間観と現代科学からの証拠との両方に、一致していると私は信じます。

私の思うことですが、人の心には、イエス・キリストが来られる前から神が住んでいました。人間としてのイエス・キリストは、この神と対話をされて「新しい契約」を結びました。人間を代表してといってもよいでしょう。イエス・キリストは、神の目的を世界に反映させることができる人間の潜在的可能性をもっていました。なぜならば彼には原罪がなく、人間として受肉していることは、人間であるイエス・キリストの個人としての本質的特質でありました。この「新しい契約」は、イエス・キリストの心の内部で起こったことでありました。それはどういうことかといいますと、神である自己と人間である自我が対話して、「新しい契約」を結んだということになります。

自己言及のイメージについて

現代の工業分野では、機械の制御システムにおきまして、制御の技術の中に、フィードバックというものと、フィードフォーワードというものがあります。この二つの技術は、機械の自己制御のために考えられたもので、ともに目的は、自己相似を作るためのものです。これらは自己言及システムを実際に機能する道具として現実化したもので、実用化されています。よりよい自己を作るために、出力の一部を入力に戻すことによって実現しています。一種の自己言及のシステムです。

現代における最新のシステム理論は、オート・ポイエーシスと呼ばれています。通常、複雑系とよばれるシステム理論は、簡単なものから、込み入ったものまで階層的に何種類か考えられていて、自己組織化というものは、その中では最高位にあたるものでした。ここまでは、無生物において適用されるものでしたが、これよりもさらに新しい最新のシステム理論、いわゆるオート・ポイエーシスは初めて生物に適用できるシステム理論になりました。このシステムは、自己産出します。それは生物ですから、細胞分裂をして自ら自分のパーツをつくったり、子孫をつくったり、自己修復するということもします。ただ、これはあくまでも思考実験だけで、実際に人工的な生物が作られたということはありません。

ここで何を申し上げたいのかといいますと、創造の最初の部分を、物質だけを使っていかに説明、表現するかということを試みるために、オート・ポイエーシスは考えられたということです。よく言われることですが、創造の瞬間以外は、遺伝や環境とのかかわりなどの要素を使い進化論として、それなりの説明することができるけれども、どのようにして最初の創造の部分を表現するかということが問題でした。オート・ポイエーシスは、それに対する一つの試みといえるでしょう。

人が自らの存在について語ることを自己言及性と呼び、人間の基本的な条件のひとつです。人は、自己の存在に言及し、自己を解釈して、さらに世界を認識してきます。1970年代以降、生命や人格、社会科学における組織など、社会システムと呼べる多様な領域が、再帰的つまり、記述しているものそれ自身への参照が、その記述中にあらわれる構造を選択して、要素を産出していくシステムは自己維持的システムである、とみなされるようになりました。このことをオート・ポイエーシス・システムと呼び、その特徴である自己言及性は、あらためて自己組織化の問題とともに注目を集めるようになりました。

自己言及のイメージについて(図)

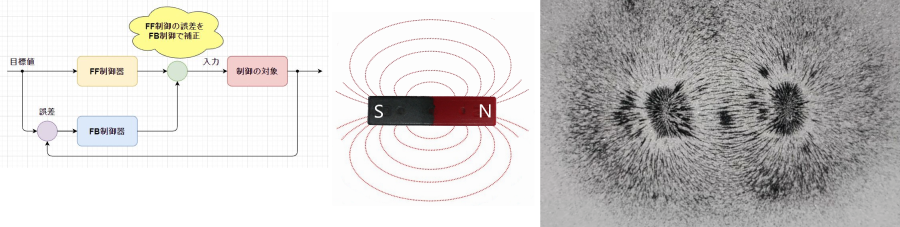

上の三つの図があります。左側の図は、制御の技術で、フィードバックとフィードフォーワードを組み込んだ制御回路のブロック図です。出力の一部を入力に戻して自己相似をより正確に作るためのものです。

中央の図と右の図は、S極とN極がある一つの棒状の永久磁石です。中央の図は、磁力線を模式図的に表現したものです。右の図は磁力線に沿って砂鉄が並んでいる様子を撮影したものです。

この例として、S極とN極がある一つの磁石は、自己言及のユニットの一つ、つまり、一組の状態を表しているような気がします。このようなものが幾つも並列的に並んでいると考えます。自己言及は磁力線です。これは、あくまでも私がイメージしたものであって、第三者にイメージしたものをわかりやすく説明するために記載しただけであり、なにか裏付けがあるわけではありません。物質の磁性を正確に理解するには量子力学の知識が必要ですが、量子力学とは、客観的実在性を否定する領域の話です。磁石の不思議な性質は電子のスピンが由来だそうです。

アメリカ合衆国のデューク大学の哲学教授であり、神経生物学の教授でもある、オーエン・フラナガンは、自己とは、構築されるものだと論じます。つまり自己は、一個の存在、あるいは超自然的な自我として、我々人間に与えられるものではない、と考えます。新生児は、両親や他の人々の助けを借りて、しだいに統合化された自己を構築して行きます。生成され始めた自己は、成熟と社会化に伴って、明確なアイデンティティが、自分自身に語る物語の中で、主として語る形態で投影されて形づくられて行きます。

自己は、環境や他の人々との共同的な関わりの結果として変化します。我々の自己表象とは、過去の出来事の記憶、未来に対する計画や強い願望を組織化したものであると考えます。ニューロンに適応可能な概念を用いて、自己のモデルを作ることはできません。その理由は、自己のモデルは、目的や価値、および行動パターンや人間関係を反映しているからであります。語る自己は複合的で、たえず変わる自己表象とみなされるとき、因果関係として有効であります。語る自己は、人々を語らしめ、物ごとをなさしめます。それゆえ単なる言語上の地位ではなく、存在論的地位を持っています。自己は、与えられるというよりも、構築される多水準的実在性であります。それぞれの水準における活動は、ある自律性を持っていますが、それでも相互に関係します。

オーストラリア国立大学の哲学教授で哲学者のデイビット・チャーマーズは、意識が物理学には還元できないと考えますが、他の生物学的状態や、心理学的状態すべてが、物理学的状態によって決定されており、原理的に物理学的理論によって説明可能であると論じます。彼が論じるところでは、認知科学は、記憶、学習、および情報処理に関して、詳細かつ機能的に説明することができますが、なぜこれらのプロセスに、意識的体験が伴うのかを語ることができないと言います。意識体験は、それの因果的役割によっては、明らかにならないからであると考えられます。現象的な主観的体験は、感覚的知覚、痛み、感情、心象、および意識的思考の中で直接的に得られると言います。

「脳科学とスピリチュアリティ」の著者である、マルコム・ジーブスと、ウォレン・S・ブラウンは、著書の中で発言します。人間本性に関する物理主義的見方はどこに立脚しているのでしょうか。物理主義的立場は単一で、かつ身体化した心の理解を目指していますが、それは必ずしも心的生活が、科学や物理学にのみ還元されなければならないと仮定していません。それどころか、非還元主義的物理主義に分類されるさまざまな理論を支持しています。

現在では、人間は完全に物質的存在であると考えられていますが、脳は心理的特性や経験の出現を支えることができるほど複雑であると考えられ、この心理的特性や経験は、行動に現実的な影響を与えます。

強調する点は異なりますが、同様の見方は、二元一元論二元的一元論であります。 一元論という用語は、この文脈では、本質的に物理主義と同じことを意味しています。しかし、それを修飾する二元的という語は、人間本性を的確に記述するために、少なくとも二つのレベル、あるいは二つの側面、つまり神経科学によって提示された物理的記述と我々の主観的経験によって表象された心理学によって研究された心理的記述というものを含まなければならないという事実を強調して表現しています。(2023/3/12修正)

もうひとつ、創発的二元論と呼ばれる見方があります。これは、物理的実在は第一の根本的なものと受け取られますが、次にそこから全く新たな存在である、心あるいは魂と呼ばれるものが創発的に出現する、というものです。これは、回り道をした後で再びデカルトの二元論に戻るように思われるかもしれませんが、実際にはそれとは異なっています。なぜなら、創発的二元論は物質の側に優位性を与えるからです。

「深遠な社会的心」について

「脳科学とスピリチュアリティ」の著者である、マルコム・ジーブスと、ウォレン・S・ブラウンは、著書の中で発言します。現代において、科学的アプローチのみが人間についての信頼できる知識を得る唯一の方法であると考えがちですが、そう考えることは、科学自体の中で行われている現在進行中の最新の議論を無視することになるかもしれません。

その議論とは、我々が研究している現象に対する還元主義的なアプローチの利益と、社会科学などのそれほど還元的ではない学問分野による成果を両立させる方法に関するものなのです。社会科学の見方からは、人間の行動を単純に生物科学的説明に還元できないことや生物科学を物理や化学に還元できないことは明らかであるように思われています。

英国セントアンドリューズ大学心理学研究室に所属する、ホワイトゥンはこのアプローチを、人類の「深遠な社会的心」と自らが呼んでいる研究で採用しました。ホワイトゥンがこのアプローチを取り上げた理由は、記述レベルという文字や絵を描くなどの抽象化する能力を使ってコミュニケーションをすることで、人間は単に最も賢明な生物種であるということでなく、個体間において、お互いを深く認知し合うという点で、最も社会的でもあるというのが、その理由であると言っています。こうした特徴に注意を向けることは、生物を分類する作業の際に重要であると思われます。

人間は、我々に最も近縁である霊長類も含めて、地球上に存在する他のどの生物種よりも社会的、最も社会的であります。ホワイトゥンは、個体間の認知的浸透度および心理的浸透度の強さを「深遠な」と呼んでいます。

「理性」は人間に特有の実体であるというかつての解釈は、機能的な解釈にとって代わられつつあります。その理由の一つは、実体的な見方が、身体とは区別された心と呼ばれる「実体」を考えるという信念に、あまりにも固執し依存しすぎているように思えるからであります。しかし、それとは対照的に、旧約聖書学者のゲルハルト・フォン・ラートは、神の像が現在の我々の存在の中に見出されるのではなく、我々が日常生活の中で、神に召命されているとしか思えないような行為を行うことの中に見出されるのだと論じています。これは神の像の機能主義的な見方であります。それは、神の創造における管理と債務を代行することによって、神から授かった地位を持つものとしての人間を表現しています。

神の像がもつ関係的な特徴を支持する人々が提唱するもう一つの主要なテーマは、神とかかわる能力です。神学者のカール・バルトによれば、重要なのは、単に関わりを持つ能力だけではなく、関係そのものが重要であるとします。つまり、神との関係と、お互いの人間同士の関係です。同様の仕方で、アムステルダム自由大学の教義学教授であった、ジレット・コルネーリス・ ベルクーワは、聖書では人間全体が、神の像である点を強調していると論じました。人間の独自性は、実体的な特性よりもむしろ、関係を築く行動に基づいているとします。つまり、他者への愛が、我々人間を完全に神の像とするということであります。もちろん、対人関係を築く能力は、漠然とした、非物質的な能力としての存在ではありません。社会神経科学や進化心理学の立場からの発言は、この能力は我々に理解可能な方法でしっかりと身体化されているといいます。

現代の最も著名なキリスト教神学者の二人、ヴォルフハルト・パネンベルクとユルゲン・モルトマンはその関係の観念に超越的次元と終末論的次元を加えています。パネンベルクにとってのキーワードは「脱中心性」であり、我々が達成感と意味を求めて、この現在の世界の経験を常に超えようとする点を強調します。

ここに出てきた脱中心性の意味とは、人間は自我を有し、意識の主体として行動することのみならず、自らを客体化し、他我の存在を認識することも可能ならしめます。これは、他者の視点や期待を予測し、これらを自分の行為に反映させることにもつながります。この考えに従えば、脱中心性とは、人間に特有の社会形式、つまり共同世界の根幹を成すものともいえるのです。

同様にモルトマンは、根本的な自己超越があることを信じています。自己超越は人間の特徴であり、究極には、正しい意味での自己超越は、イエス・キリストにおいてのみ認められるとします。なぜならイエスは神の像を完璧に実現しているからです。